第25代専如門主 日高別院ご巡拝の様子(2016.4.28)

今年の平成28年10月から平成29年の5月にかけて京都の西本願寺で伝灯奉告法要が修行されます。 その法要に先立って、専如門主が昨年の平成27年10月より全国の教区、別院、教堂へご巡回・ご巡拝されており、4月28日 日高別院にご巡拝されました。(※写真をクリックすると大きく表示されます)

日高別院トピックス

|

||||||||||||||||||||

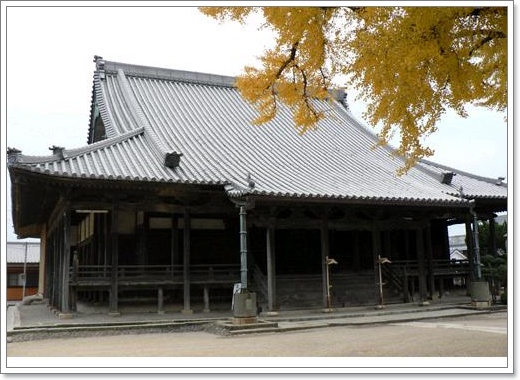

日高別院のご紹介

天文9年(1540年)に亀山城主であった湯川直光によって吉原(現美浜町吉原)に建立されました。これが吉原坊舎と称されました。

後の天正13年(1585年)に豊臣秀吉の進攻によって吉原坊舎は焼かれ、湯川一族は本尊を持って熊野に逃れるが翌年には日高に戻り

薗浦の椿原に仮堂「薗坊舎」を建てられました。

天文9年(1540年)に亀山城主であった湯川直光によって吉原(現美浜町吉原)に建立されました。これが吉原坊舎と称されました。

後の天正13年(1585年)に豊臣秀吉の進攻によって吉原坊舎は焼かれ、湯川一族は本尊を持って熊野に逃れるが翌年には日高に戻り

薗浦の椿原に仮堂「薗坊舎」を建てられました。

文禄4年(1595年)紀伊国主浅野家重臣・佐竹伊賀守の尽力によって薗浦と島村の荒野を開き、薗坊舎を移し日高坊舎を建立しました。

これが現在の日高別院でございます。以来「御坊さん」と呼ばれ、御坊市の名の起源となりました。文政8年(1825年)に現在の本堂が再建され、

1877年(明治10年)本山より本願寺日高別院の称号をうけ現在に及んでいます。また、境内には県の天然記念物に指定された樹齢400年あまりの

イチョウの巨木がそびえています。

【所在地】 〒644-0001 和歌山県御坊市御坊100

![]() TEL: 0738-22-0518

TEL: 0738-22-0518

![]() FAX: 0738-24-2577

FAX: 0738-24-2577

![]() メールでのお問い合わせはこちらから

メールでのお問い合わせはこちらから

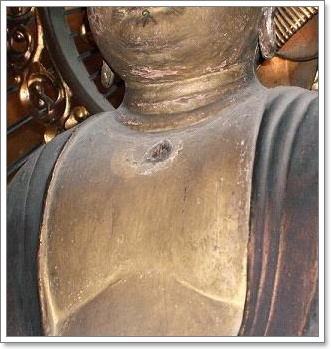

日高別院の身代わり阿弥陀如来

日高別院のご本尊は阿弥陀如来です。

日高別院のご本尊は阿弥陀如来です。

別名「身代り阿弥陀如来」とも言われる寄木造りのこの像には、ノドより少し下の部分、胸の中心線にちょっとした穴があります。

天正13年(1585年)、秀吉の紀州攻略で、御坊亀山の城主・湯川直春は、熊野へおちのびていきました。神社、仏閣はほぼ焼き払われましたが、吉原坊舎にあった本尊の阿弥陀如来像は一族とともに熊野に逃れて無事でした。

翌年、本尊を持ち帰りましたが、10年ほどしてなぜか姿を消してしまいました。有田の方にあることがわかり、すぐに取り戻そうということになりましたが、警戒が厳しすぎて近寄れません。このとき、糸田九左衛門という男が単身乗り込み、像を持ち帰りました。追手に無数の矢を射かけられた九左衛門。「もう命はないと思うたのに。よくぞ帰られたもんだ」と、背負っていた仏像を下してみてびっくり。如来さまの胸に矢が突っ立っていました。

「ああ、もったいない。人間の身代りになって下さるなんて」

これが胸の穴のいわれです。